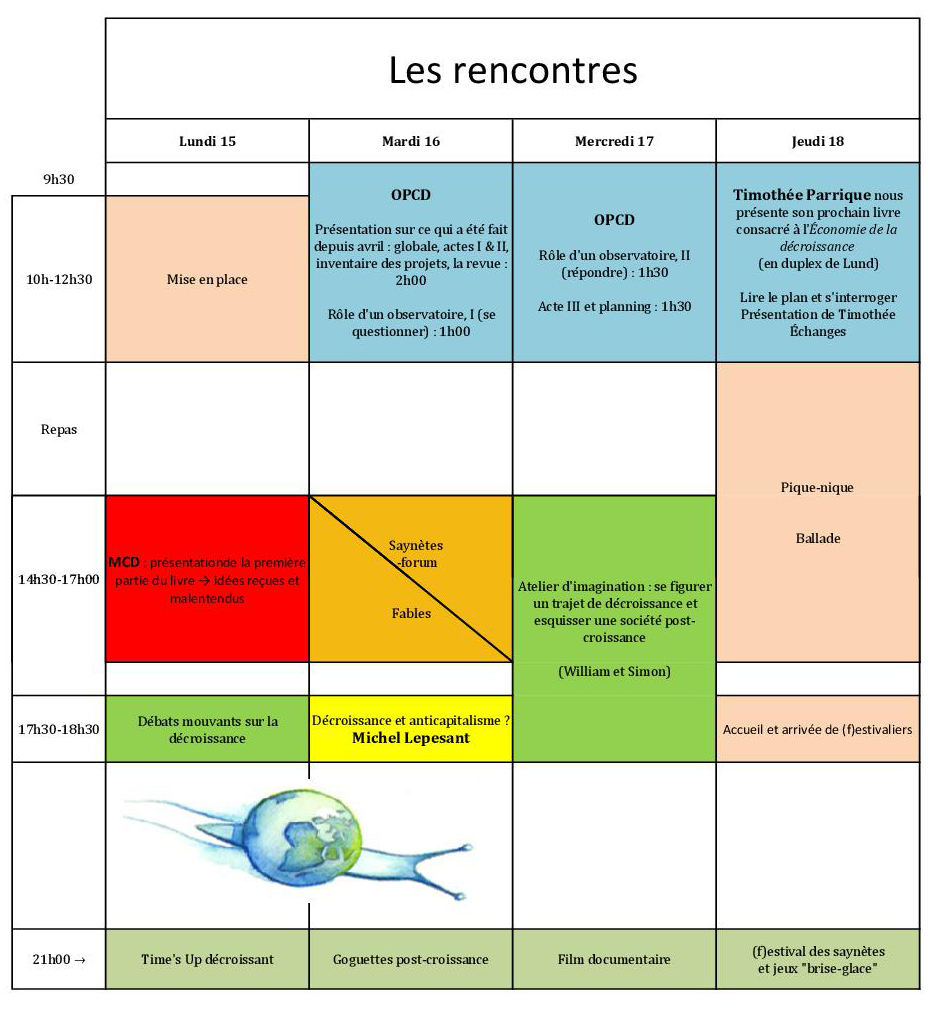

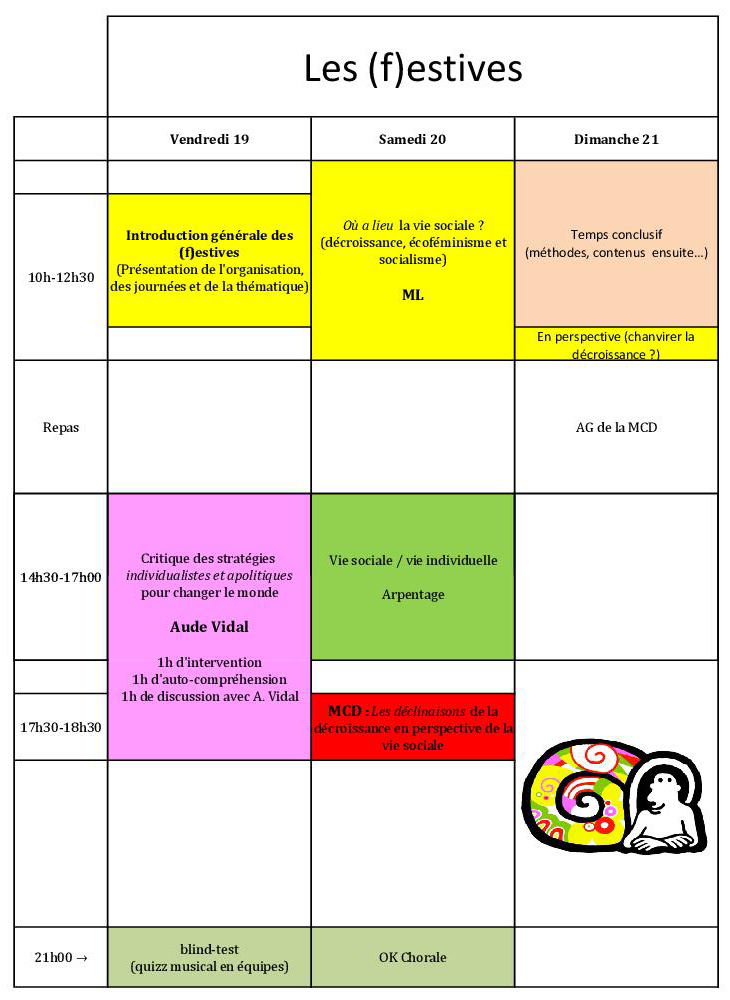

La semaine se divise en 2 moments :

- Les « rencontres », du lundi 15 au jeudi 18 (arrivée possible dès le dimanche 14) : la décroissance en est le thème général → cette année, il est prévu que les matinées soient en partenariat avec l’OPCD.

- Les (f)estives, du vendredi 19 au dimanche 21 (vers midi) : là, il y a un thème particulier qui, cette année, est celui de « la vie sociale ».

L’enjeu politique de « la vie sociale »

L’idée générale de la distinction entre « vie sociale » et « vie en société » est que dans le second cas, on répète la fable libérale qu’une société apparaît à partir des individus (c’est la fable d’un état de nature où les hommes vivent isolés, comme des robinsons, et où ils ne vivent ensemble qu’après avoir passé volontairement un contrat) alors que dans le premier cas, c’est l’inverse : un individu n’apparaît qu’à partir de la société, ou comme le dit le philosophe François Flahault : « la coexistence précède l’existence ».

Nous opposons donc schématiquement le socialisme à l’individualisme ; et nous envisageons la décroissance comme socialisme du XXIème siècle (centré non pas sur le développement des forces productives mais basé sur la protection et l’entretien des forces de la « reproduction sociale »).

Le « socialisme de la vie sociale », c’est la volonté politique de faire dans le « bon sens » : la société précède les individus, ainsi quand je nais il y a déjà une société, une langue, des techniques, des traditions, des habitats…

Politiquement, cela veut dire que l’objectif politique d’un tel socialisme, c’est de préserver, de conserver, d’entretenir ce qui est la base d’une vie humaine sensée ← c’est donc une rupture radicale avec le socialisme industrialiste, technologiste, prométhéen (marxiste) qui voulait faire un « homme nouveau » ; et qui, par les « alternatives », prétend aujourd’hui « faire société » (comme si même la société ne devait pas échapper au mythe de la fabrication, comme si c’était un objet alors que c’est la condition préalable à toute fabrication, à toute activité…)

En politique concrète, cela veut dire que quand une proposition programmatique est avancée, on ne se contente pas de se demander si elle est écologiquement soutenable, on se demande d’abord si elle est socialement soutenable. Voilà ce que nous écrivons dans le livre de la MCD qui vient de sortir : « une communauté amish n’introduit jamais une innovation technologique sans organiser au préalable une délibération pour évaluer ses effets sociaux. Si être amish, c’est être averti qu’un mode d’emploi, c’est un mode de vie, alors nous voulons être des amish ! ».

Donnons un exemple encore plus concret : l’introduction de la 5G :

- quand on juge du point de vue de « la vie en société » : ce qu’on se demande, c’est si cela va faciliter les communications entre individus (au nom d’un « principe de commodité ») ← et là évidemment que la réponse est oui.

- quand on juge du point de vue de « la vie sociale » : on commence par constater qu’il n’est besoin de « faciliter » des relations qu’à condition que les individus soient déjà isolés, séparés, atomisés (par leurs modes de vie) et que donc, toute solution pour « rapprocher des individus isolés » n’est qu’une solution technologique en aval du problème, qui ne va rien changer à leur isolement, mais juste leur permettre de communiquer entre individus isolés. On s’oppose de ce point de vue là à la 5G parce qu’elle n’est que la poursuite de la destruction de la vie sociale, de la vie en commun (rq : les opposants à la 5G se sont la plupart du temps mobilisés au nom de considérations sanitaires ou démocratiques mais ils ont rarement vu que la 5G est juste une arme de destruction massive de « la vie sociale », et donc le renforcement massif de « la vie en société »).

Les invité.es

Content missing