A l’annonce du confinement, une grande partie des citadins, notamment les Parisiens, se sont empressés de quitter la ville pour la campagne. Quand on y travaille plus, qu’il n’y a plus de sorties culturelles, de loisirs,de vie sociale envisageables, que nos possibilités de déplacements sont restreintes et que nous sommes contraints de rester chez nous, il est comme apparu que la ville n’a rien de vivable, et aucun avantage par rapport à la campagne ou des environnements semi-urbains. Ne plus travailler, prendre son temps, ne plus avoir d’impératifs horaires, de rentabilité, ni d’activités, cela ressemble aux vacances, et à moins de les passer à l’étranger, on préférera toujours un petit coin de verdure et d’air pur pour ce genre d'(in)activité. La ville ne semblait donc pas à première vue un lieu accueillant et bienveillant pour ce nouveau genre de mode de vie que la pandémie nous imposait. Avec mon compagnon, nous avons pourtant fait le choix d’y rester.

Nous sommes tous deux issus de familles campagnardes, ce qui signifie qu’en rentrant chez l’un ou l’autre de nos parents, nous aurions profité de l’espace offert par une maison, un grand terrain, des randonnées en forêt (même en restant dans le périmètre des 1 kilomètre !), d’activités de jardinage etc… : le rêve de tout confiné ! Nous ne l’avons pas fait, et sommes restés dans notre appartement au 4ème étage d’un ensemble résidentiel de taille modeste 1, en partie parce qu’au départ nous ne prenions pas bien au sérieux la pandémie, et que nous pensions que « tout ça » n’allait pas durer. Nous nous trompions sur toute la ligne, et quand nous nous sommes aperçus que cela durait bel et bien, nous avons commencé par regretter notre choix… mais il était trop tard pour faire machine arrière. Puis, en vivant le confinement de bout en bout, en s’adaptant à la situation et en cherchant à apprivoiser notre nouveau quotidien, il m’est apparu que nous avions finalement bien fait de rester, car c’est en ville que « ce temps suspendu » du confinement a été sans doute le plus marqué. C’est en ville que les changements ont été les plus perceptibles, car rien ne ressemble moins à un « mode de vie citadin » (avec tout l’implicite que cela comporte : vitesse, bruit, sorties, rythme de vie endiablé, et… week-end de ressourcement à la campagne), que ce que nous vivons aujourd’hui.

Aurions-nous la chance d’avoir enfin aperçu ce que pourrait être une ville dans une société différente ? En tout cas, nous avons indéniablement vécu dans une ville respirable, arpentable, habitable, en deux mots : enfin vivable. Et nous la regretterons.

RESPIRER

Respirer. C’est sans doute ce qui a été le plus évoqué dans les médias. Mais c’est tellement vrai, que je ne peux m’empêcher d’y revenir brièvement. Pendant le confinement, la ville a déménagé à la campagne : on capte des fragrances de jasmin et de cerisiers en fleur, l’effluve chatouillant de l’herbe tondue, et encore plus étonnant : l’odeur envoûtante et si particulière de la pluie d’orage, si immédiatement associée pour moi à une enfance à la campagne, mais certainement pas à la vie citadine. Mais ce sont également les « autres sens qui respirent ». L’ouïe d’abord : la ville est silencieuse. C’est une expérience acoustique inédite. Le paysage sonore est totalement modifié, on n’entend plus les voitures, les échos des chantiers, les avions, les bruits liés aux rassemblements humains. La « rumeur des villes », ou moins poétiquement la pollution sonore, a soudainement disparu pour laisser place au silence, aux chants des oiseaux, au bruissement du vent et au martèlement de la pluie sur les toits, ainsi qu’aux… voix des voisins ! Tondeuses et débroussailleuses, musique qui s’échappe par les fenêtres, rires et jeux des enfants… Subir moins de bruits nous les rend plus acceptables et nous fait sentir que nous vivons, pour une fois, ensemble, j’y reviendrai. Pourquoi est-ce si important de relever « cette respiration générale », qui passe désormais pour un lieu commun du confinement ? Pour la simple et bonne raison que cela peut avoir des conséquences sur notre conception de la vie. Nous nous rendons compte, dans nos sens et « notre chair », de ce que signifie la biodiversité, la cohabitation avec le vivant. Nous prenons conscience de ce que la nature nous apporte. Dépossédés de nos multiples contacts sociaux, nous réalisons la présence d’autres espèces et habitants du monde. Le confinement, la solitude, les conditions environnementales propices suscitent une certaine attention aux formes de vie animales et végétales autour de nous, et à leur importance 2. Mais cela aura tôt fait de disparaître, avec le « retour à la normale » (l’anormal?)… Peut-être d’aucuns en auront quelques regrets de déconfinés ?

Et pour finir, si j’ose filer la métaphore jusqu’au bout, « notre vue respire » : plus besoin de se concentrer sur nos pieds pour éviter les passants pressés, les automobilistes impatients, les trottoirs souillés lorsque nous nous promenons… La ville est enfin devenue arpentable.

ARPENTER

Comme le souligne les auteurs du petit livre « Désobéir à la voiture », notre société affectionne plus que tout le mouvement, synonyme de dynamisme, de performance et de modernité. Or, l »histoire des villes est inséparable de cette histoire de la vitesse. Au XXème siècle, leur configuration repose sur des transports rapides, individuels ou collectifs, et une dissociation spatiale entre les lieux de résidence et de travail. Cet état de fait, ainsi que les innovations en matière de transports, ont eu un impact sur l’aménagement du territoire urbain : la voiture s’est imposée en zone urbaine au détriment d’autres modes de déplacements dits « doux » (transports en commun, vélo, marche à pied). Elle a littéralement envahi l’espace urbain. Or, comme le souligne André Gorz, « une bagnole, de même qu’une villa avec plage, n’occupe-t-elle pas un espace rare ? Ne spolie-t-elle pas les autres usagers de la chaussée ? ». La ville s’est adaptée à la voiture, « il a fallu que chacun puisse stationner à son aise, rouler à son aise en ville et partir en même temps que tous les autres, à 150 km/h sur les routes du week-end ou des vacances […] la généralisation de l’automobilisme individuel a évincé les transports collectifs, modifié l’urbanisme et l’habitat et transféré sur la bagnole des fonctions que sa propre diffusion a rendu nécessaire. » On a donc multiplié les voies (radiales, aériennes, circulaires) ce qui a eu pour effet de démultiplier l’usage de la voiture. Aujourd’hui, elle est partout en ville. Résultat : elle l’a rendue inhabitable. On a beau avoir toutes les bonnes raisons d’y vivre, proximité des commerces et des écoles, offre culturelle, associative et de loisirs, activité politique et militante, gisement d’emploi…. plus elle est grande et urbanisée, donc colonisée par la voiture, plus la ville est vécue comme un enfer dont il faudrait s’échapper le plus souvent possible pour se ressourcer 3.

Ce développement urbain axé sur la voiture a eu des effets indésirables sur la promenade urbaine : marcher en ville, c’est devoir surveiller en permanence le flot urbain, les feux, c’est subir le bruit, l’odeur, les interruptions permanentes pour permettre aux voitures de circuler… La séparation des circulations automobiles et piétonnes ont érigé autant de « barrières urbaines » qui rendent difficiles les déambulations piétonnes. Or, ce que la voiture nous a pris, le confinement nous l’a en partie rendu. Par sa raréfaction, l’espace urbain n’est plus hostile au marcheur , ces désagréments ont presque totalement disparu.

|

|

| Marcheurs dans une ville vide | Carrefour habituellement très fréquenté |

Mais la mutation opérée est plus profonde. En se promenant en temps de confinement c’est notre statut qui a changé : de passants nous sommes passés dans un premier temps à flâneurs. Guidés par ces nouvelles ambiances urbaines nous avons d’abord retrouvé le sens de la déambulation et de la flânerie et l’enthousiasme pour les découvertes qu’elles permettent. Loin de la visite guidée du touriste, elles provoquent une qualité d’attention particulière à ce qui nous entoure. Les perceptions sensorielles s’en trouvent modifiées également : nous percevons différemment le cadre urbain lorsque nous ne sommes plus préoccupés à « assurer notre survie » en évitant les voitures. Nous faisons d’autant plus l’expérience du paysage, du bâti, de l’architecture et de ses bizarreries. Ces promenades font appel autant au pied qu’à l’œil, notre regard est mobilisé pour apprécier et juger la beauté de ce qui nous entoure, ce qui nous fait réaliser que malheureusement les villes sont souvent construites pour ne pas être regardées. Au fur et à mesure du confinement, nous avons croisé de plus en plus de flâneurs, ce qui signifie que nous n’étions pas les seuls à en apprécier les bienfaits. Mais à force d’explorer notre rayon de 1 kilomètre à raison d’une heure par jour, nous sommes passés de la déambulation à la marche, et de la figure du flâneur à celle du marcheur, pourtant plus encline à se développer le long de beaux sentiers de randonnée en forêt. A force de prendre ces « raccourcis qui rallongent », de « mesurer en tournant indéfiniment le même territoire, en le parcourant lentement pas à pas, à l’affût d’une surprise du dehors » 4 un rapport intime s’est établi entre les marcheurs que nous étions et la ville. En marchant, nous investissons l’espace public. En arpentant, on acquiert la ville, non pas à travers la lecture d’un livre ou par la conférence savante d’un guide touristique, mais en faisant et défaisant le même parcours, et en modifiant ainsi la conception et la perception des espaces qui nous entourent. La ville confinée se présente comme un espace non fragmenté, plus circulaire et devient par là beaucoup plus marchable : terme affreux qui reste cependant un bon indicateur de la nécessité de se référer au pas humain comme « mesure de la mesure ».

De plus, ces distances parcourables à pied nous permettent de maîtriser le territoire sur lequel on vit bien trop souvent « hors-sol ». Elles favorisent les rencontres et les rapprochements, et par-là, le développement du sens de la communauté : en un mot, elles nous permettent d’habiter.

HABITER

Pour celles et ceux qui ont choisi ou ont été contraints de rester dans leur « résidence habituelle », il est clair que le temps passé chez soi n’a jamais été aussi élevé. Même pour les personnes qui ont continué à travailler « sur site », il a fallu faire face à cette situation inédite : l’ensemble du temps libre à occuper à la maison. Il a donc bien fallu « habiter ».

Ivan Illich souligne qu’avec la défense du droit au logement nous avons perdu le « pouvoir d’habiter » 5. Dans les sociétés industrielles, habiter est considéré seulement comme l’expression de la nécessité à dormir sous un toit, comme le besoin culturellement défini d’être abrité. Cela a conduit à la production massive de logements préfabriqués que Illich nomme « casiers de résidence », dont le seul critère de distinction valable réside dans le nombre de mètres carrés accessibles. Le « logé », terme qu’il oppose à « l’habitant », n’a aucun contrôle sur la phase d’élaboration et de construction du « produit de consommation » qu’il occupera ensuite sans jamais « y inscrire de trace » 6. Or, l’art d’habiter fait partie de l’art de vivre, qui passe par l’appropriation du milieu de vie, celui-ci étant à la fois un espace de création et d’expression, où l’habitant prend place et exerce sa liberté. Dans l’état actuel des choses, il lui est en réalité impossible d’inventer, de créer ou de modifier son habitat, il est seulement un pur consommateur de logement. Les solutions de rejet actif, toujours pratiquées selon le principe du commun et de l’action collective, seraient alors :

- les pratiques d’occupations illégales

- la réappropriation légale de bâtiments ou d’espaces publics

- l’autoconstruction

Là seul réside la reconquête véritable de l’art d’habiter. Or, le confinement, qui nous contraint à vivre là où l’on habite, et à y expérimenter toutes toutes les expériences habituellement éclatées entre différents endroit : vivre, manger, se divertir, dormir, travailler, s’éduquer, en un seul point ,permet à mes yeux une forme de réappropriation de l’art d’habiter, au moins à la marge, car il produit des situations vécues inédites. Au sein d’un habitat collectif, en ville, j’ai pu observer non pas l’intérieur mais l’extérieur, et m’attarderai donc non pas sur la dimension individuelle de « l’habiter » mais sur sa dimension collective. C’est dans cette dimension collective et par cette fréquentation des extérieurs que pour moi il y a eu une forme de réappropriation de l’habitat lors du confinement : par une expérience du lieu et du lien.

Expérience du lieu. L’importance des espaces extérieurs et des « seuils »

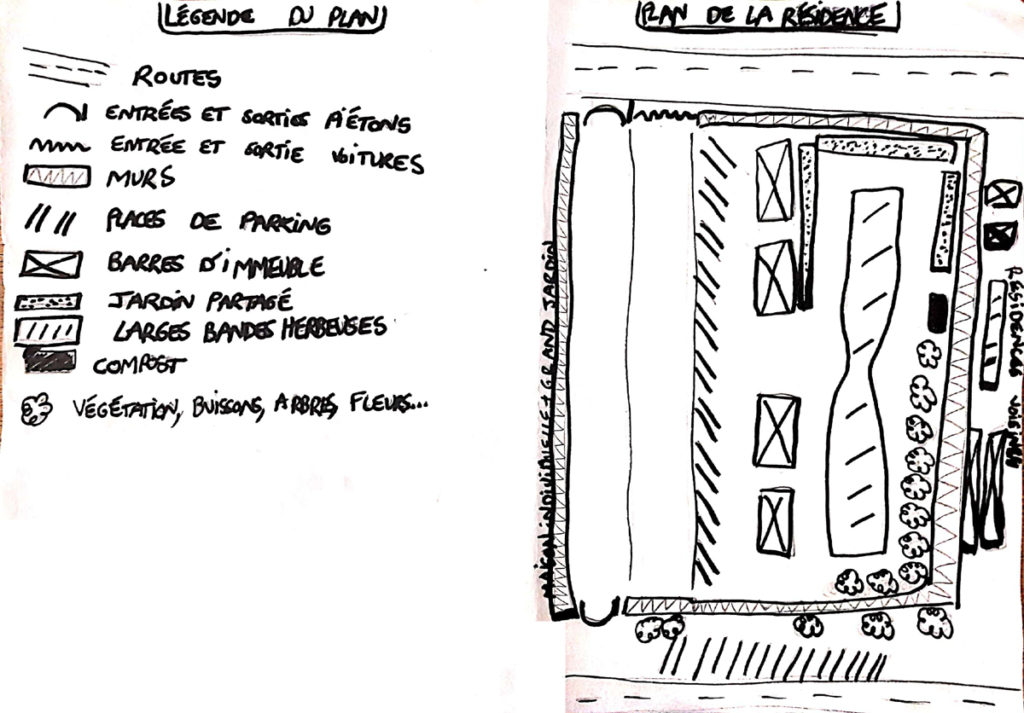

Là encore, le contexte a son importance. Nous vivons au sein d’un espace résidentiel, non privé. Comme en témoigne le plan ci-dessous, l’espace qui entoure nos blocs résidentiels est un espace hybride, « un extérieur qui est un intérieur », et l’inverse. C’est un dehors, et c’est un dedans 7.

En temps de confinement 8, des activités qui se développaient habituellement au sein des logements ou carrément hors de chez-soi, ailleurs en ville, en « sortie », se sont déployées dans cet au-dehors « privé » : jeux des enfants, yoga, lecture, sport individuel (et quelques fois en « groupe » malgré « l’interdiction »), repas, conversations entre proches 9… Or, comme le défend John Brinckerhoff Jackson, la valeur d’habilité d’un lieu est constitué de ce qu’on y vit, du bon temps qu’on y passe, des activités gratuites, inutiles et inintéressées qu’on y mène 10. Ce sont ces activités de loisirs qui constituent la dimension ludique de l’habiter, généralement délocalisées à l’extérieur en temps de « non-confinement ». Selon les mots de Jean-Marc Besse 11, habiter, c’est aussi « savoir prendre son temps, utiliser autrement son temps, se donner le temps de s’occuper de son temps. Habiter un lieu suppose de pouvoir s’y arrêter, même de façon provisoire, pour rien », et ça, le confinement nous y a bien obligé, ce qui chez nous, s’est avéré positif. Entre voisins, nous avons refabriqué l’espace d’habitation par des pratiques ordinaires de cet espace, des activités quotidiennes simples et en apparence anodines, mais qui façonnent peut-être mieux le lieu que l’auto-construction, qui en font un espace vivant, d’échanges entre les habitants et avec leur environnement. Il n’est d’ailleurs pas insignifiant à cet égard que les mots habitudes et habitat aient la même racine…

Si cela a été possible, c’est que l’espace dans lequel nous vivons est approprié à cette réappropriation. L’extérieur immédiat de notre immeuble est un « seuil », un « espace de franchissement », une « zone tampon » entre la rue et l’intimité du logement, qui peut alors se laisser façonner par l’activité des habitants. Mais surtout, plus qu’un réceptacle de pratiques individuelles de loisirs, c’est un espace de voisinage.

|

|

|

| « Salon de jardin » | Séance quotidienne de spectacle | Sport au jardin |

| (résidence voisine ) |

Expérience du lien. Habiter, c’est toujours cohabiter.

Cette cohabitation doit fonder la réflexion sur l’habiter : « rendre l’espace habitable c’est y créer un nous » 12. Bien sûr, cela implique la mise en œuvre de l’art de l’espacement. On ne doit pas être trop près des uns des autres, ce qui rend le lieu inhabitable ; ni trop loin, ce qui produit de l’inhabité. L’utilisation accrue des extérieurs communs ces derniers mois, cette « exposition tranquille à autrui 12» qu’a produit le confinement dans un espace résidentiel ouvert et où la proximité des autres est facilement perceptible (vis à vis, balcons, fenêtres donnant sur les espaces communs, bruit s’échappant des fenêtres…), sans être insupportable (isolation phonique des appartements, voisins respectueux et silencieux, distance raisonnable entre les immeubles…), a permis d’ébaucher une définition d’un milieu de vie commun. Quelque part, nous avons actualisé le fait que nous n’habitions pas seuls. Le collectif a bien des fois « transcendé » l’aspect individuel du logement. D’abord par un règlement tacite de l’occupation des espaces communs, à la fois par souci d’éviter la propagation du virus, mais aussi par souci d’établir des règles nécessaires à la survie d’un collectif.

Le matin, c’est calme. La règle tacite semble être de laisser dormir les paresseux. L’extérieur n’appartient alors qu’à lui-même et aux chats qui se dégourdissent les pattes après une bonne nuit de sommeil. Le midi, nous sommes les premiers utilisateurs de cette large bande herbeuse, qui a tant adouci notre confinement citadin. Nous mangeons dehors et jouons aux cartes au soleil. Vers 15 heures, nous laissons place aux cinq adolescents et adolescentes de la résidence qui se rejoignent de plus en plus systématiquement. Ils et elles papotent, jouent au foot, regardent leur portable, rient beaucoup… Nous nous éclipsons, non pas tant par crainte de la contamination que par peur d’empêcher leurs jeux amoureux et fous rires en restant. Vers 16h30 (après l’école?), ce sont aux enfants de s’ajouter : vélos, trottinettes, cache-cache, les cris de joie emplissent l’air en quelques instants : c’est normal, c’est l’heure. Personne ne trouverait à s’en plaindre. Vers 18h, les parents descendent partager ce moment avec leurs enfants, et en profitent pour échanger quelques mots, qui au fil du temps se mueront en conversations plus longues et en moments partagés, basés sur d’anciennes relations et amitiés qui reprennent corps, tout en intégrant des « nouveaux » (nous, mais pas que!). 18h30-20h : c’est l’heure des relations de voisinage. Le projet de jardin partagé, qui se résumait à deux bacs d’aromates épisodiquement entretenus, et encore plus épisodiquement « consommés» a vu sa surface se démultiplier et son entretien se « professionnaliser». Jour après jour, le cultiver a fait l’objet d’une ritualisation : horaires, répartition des tâches, partage des espaces entre jardiniers…

Nous habitons : individuellement et collectivement, nous pratiquons les lieux et leur donnons sens. Nous vivons là où nous logeons et suivons et élaborons les règles et les coutumes, parfois inconscientes, organisant ce lieu. Tout en respectant les mesures d’éloignement physique et les gestes barrières (une petite partie porte même systématiquement des masques), les contacts et les échanges se multiplient, toujours avec une petite pointe de culpabilité liée au Covid. Mais nous en discutons : nous n’avons pas envie que les mots « barrières » et « distance » remplacent le « commun » et le « partage » et nous avons surtout besoin d’un minimum de vie sociale, la grande absente du confinement, celle sur laquelle nous sentons bien qu’il faudrait se fonder pour « l’après » 13.

PENSER LA VILLE AU-DELA DU CONFINEMENT

Comment préserver cet état de fait au delà du confinement ? Déjà, les voitures ont regagné leurs droits. Déjà, nos vies subissent une ré-accélération peu propice au développement des relations de voisinage, déjà on semble tout avoir (et tout vouloir?) oublier de cette période, pour le meilleur et pour le pire. Une piste tout de même, qui résumerait peut-être l’entièreté des intuitions soufflées par le confinement : ce qui permet de vivre là où on habite, et d’habiter là où on vit, c’est la suppression de la division fonctionnelle des espaces 14 : un endroit pour dormir, un autre pour manger, un troisième pour sortir et se divertir, un dernier pour travailler… Les réunir c’est permettre d’aimer son territoire et de vouloir y passer du temps.

Je finirai donc sur ces paroles de Gorz, qui me laissent souvent rêveuse : « Mais, précisément, pour pouvoir aimer son territoire, il faudra d’abord qu’il soit rendu habitable et non pas circulable : que le quartier ou la commune redevienne le microcosme modelé par et pour toutes les activités humaines, où les gens travaillent, habitent, se détendent, s’instruisent, communiquent, s’ébrouent, et gèrent en commun le milieu de leur vie commune […] L’agencement de l’espace continue la désintégration de l’homme commencée par la division du travail à l’usine. Il coupe l’individu en rondelles, il coupe son temps, sa vie, en tranches bien séparées afin qu’en chacune vous soyez un consommateur passif livré sans défenses aux marchands, afin que jamais il ne vous vienne à l’idée que travail, culture, communication, plaisir, satisfaction des besoins et vie personnelle peuvent et doivent être une seule et même chose : l’unité d’une vie, soutenue par le tissus social de la commune ».

Ainsi, tel Marcuse répondant à la question de savoir comment les gens allaient occuper leur temps après la révolution, nous pourrions dire, symboliquement, que « nous allons détruire les grandes villes et en construire de nouvelles. Ça nous occupera un moment ».

---------------Notes et références

- Nous vivons à Caen, en Normandie. Toutes ces précisions visent à souligner que notre situation est particulière et que mon analyse du confinement en ville aurait peut-être était très différente si j’avais été seule, ou avec 4 enfants, ou en logement individuel, ou en banlieue etc…[↩]

- https://reporterre.net/Le-confinement-un-repit-pour-les-animaux-sauvages[↩]

- Bosquet Michel, « L’idéologie sociale de la bagnole », in Écologie et politique, Arthaud Poche, 2018.[↩]

- Favre Isabelle, « Martin de la Soudière, Arpenter le paysage. Poètes, géographes, et montagnards » in Études rurales 2019/2, n°204.[↩]

- Illich Ivan, « L’art d’habiter » in Dans le miroir du passé, Descartes et Cie, 1992.[↩]

- ibid.[↩]

- Besse Jean-Marc, « Voisinages », in Annales de Géographie, 2015/4, n°704.[↩]

- Et par extrêmement beau temps, surtout sous les cieux normands, d’habitude moins cléments…[↩]

- Il n’est pas rare de vois ce genre de scène : une personne à son balcon penchée vers une autre dans la rue, alors qu’en temps normal cette connaissance serait montée discuter à l’intérieur.[↩]

- Jackson John Brinckerhoff, À la découverte du paysage vernaculaire, Éditions Actes Sud/ENSP, 2003 – titre original : Discovering the Vernacular Landscape[↩]

- Besse Jean-Marc, ibid[↩]

- ibid[↩][↩]

- Ce portrait reste partial : il ignore les absents, ceux qui n’ont pas pris part à ce mouvement collectif, ceux qui ont dû désapprouver du haut de leur fenêtre, ceux que l’on n’a jamais croisé. Il faut surtout insister sur le fait que cela a été possible car certains se connaissaient très bien auparavant et se fréquentaient déjà, que cette forte sociabilité pré-existante a permis d’intégrer de nouveaux, compte-tenu des circonstances particulières. Le jardin partagé était déjà lancé, il n’aurait certainement pas pu se développer sans cet état embryonnaire. Ce sont donc des initiatives collectives anciennes qui ont perduré dans le temps qui ont permis de ne pas faire du confinement dans cette résidence juste un repli sur la sphère domestique. Il faut voir aussi que le lieu où l’on habite réunit des conditions architecturales et urbaines propices aux rencontres et aux échanges. C’est l’un des enjeux au sujet des « espaces de l’habiter » : les seuils, ces « espaces de transition et de connexion » doivent être pensés comme des espaces hybrides, des « zones de porosité et d’échange » réunissant les conditions spatiales du dialogue, provoquant une bénéfique et nécessaire « intimité collective ».[↩]

- A l’exclusion du travail, le télé-travail étant une souffrance et cristallisant tous ses défauts, il m’a plu que mes activité se resserrent autour de mon lieu d’habitation tout en n’ayant plus à utiliser les transports si souvent.[↩]