Dans un célèbre journal du soir daté des 25 et 26 novembre on pouvait lire : « Les élites parlent d’effondrement et nous on parle de fin du mois », mots attribués à un Conseiller Municipal d’une petite ville de province. Par cette phrase le décor était planté, le monde serait divisé en deux, d’un côté « les élites » (apparamment il ne s’agit que de « riches » pas d’élites au sens intellectuel du terme) et de l’autre les pauvres.

Depuis le début la décroissance s’efforce de distinguer la pauvreté de la misère. La pauvreté est un situation qui interdit de faire des écarts, d’acheter ce que les décroissants jugent « superflu », mais une situation dans laquelle on est autonome, alors que la misère est une situation qui interdit même la survie de ceux qui la subissent et en tout cas les rend très dépendant des autres pour vivoter. Autrement dit on pourrait être pauvre mais heureux, c’est à dire serein, sans angoisse, à condition d’avoir « décolonisé » son imaginaire et d’accepter qu’on n’a finalement pas besoin de smartphone, et surtout d’automobile, mais plutôt de liens sociaux, de démocratie, de connaissance, de partage.

Inversement, pour les gilets jaunes avoir une voiture serait fondamental pour survivre, car beaucoup habiteraient loin de leur lieu de travail et seraient obligés d’utiliser une automobile pour tout simplement travailler, ou pour vivre. Avec la multiplication des CDD et l’obligation de changer souvent de lieu de travail, mais aussi avec la disparition des services publics tout devient compliqué, il faut aller à un endroit pour la crèche, un autre pour le médecin, etc. On passe donc à une autre échelle, autrefois le pauvre avait du mal à trouver du travail, aujourd’hui ce sont les conditions « secondaires » comme la capacité de transport pour aller travailler qui prennent le dessus, dés qu’on y touche (80km/h sur les routes nationales, augmentation du prix des carburants…) tout se complique.

Rappelons que ce mouvement est né suite à l’annonce d’ une augmentation de l’essence de 3 c. et du gazole de 6 c. en 2019. Augmentation finalement retoquée par le Sénat et abandonnée par le gouvernement. A ce propos, notons la dissymétrie entre les concessions faites aux entreprises, quasiment exonérées de taxe carbone (voir un appel lancé par ATTAC sur ce sujet) et ces augmentations où c’est toujours le peuple qui doit prendre tous les risques (CDD) et toujours payer.

Au-delà du sentiment d’injustice (on a même évoqué les révoltes paysannes au nom de l’économie morale, thèse développée par l’historien E. P. Thomson), ce n’est pas la première fois que la question du pétrole prend autant d’importance. Souvenons-nous de la crise des subprimes, elle fut provoquée par la hausse du cours du baril qui grimpa jusqu’à 145 $ en 2008, faisant dégringoler le prix des maisons achetées sans apport par des gens aux revenus modestes et situées dans de lointaines banlieues, alors que le niveau d’endettement lui ne baissait pas, d’où les faillites individuelles puis celle des banques…

Le cours du pétrole a provoqué une crise économique et maintenant il provoquerait des crises sociales… sauf que là il ne s’agit pas de son cours qui après avoir grimpé s’est plutôt stabilisé mais des taxes… avec derrière celles-ci l’Etat macronien de plus en plus honni.

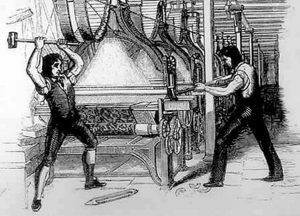

Un autre enseignement de ce mouvement c’est la place de la violence. Elle a été largement « médiatisée », car la rébellion ça fait de l’audience et ça fait vendre, mais au-delà de la récupération spectaculaire, le mouvement des Gilets Jaunes est une occasion pour réfléchir sur ce thème. On s’aperçoit tout d’abord que malheureusement « seule la violence paye », puisque c’est à la suite des « débordements » du 1er Décembre que le gouvernement a « cédé ». Bien sûr ce qui a été concédé est symbolique, l’abandon de la hausse des carburants, et 100 € pour les smicards, mais pour la première fois depuis longtemps il a cédé et ça lui coutera 12 milliards d’euros à une époque où il cherche à rogner sur tout. Nous aimerions distinguer le luddisme qui consistait à l’origine à détruire les machines, de la violence où l’on s’en prend aux individus. Au début de la révolution industrielle les artisans ont ressenti la naissance des manufactures comme une menace contre leur savoir-faire et leur liberté, d’où les manifestations accompagnées de bris de machines. De nos jours, on remarque souvent dans les manifestations des « casseurs » qui s’en prennent soit aux officines des entreprises travaillant pour AREVA comme à Bar le Duc le 16 juin 2018, soit aux symboles du système capitaliste.

C’est une occasion de vérifier que la démocratie c’est une prise de risque, oser prendre la parole (en particulier pour les femmes) et si nécessaire recourir à la violence. Comme l’écrivait Zlavoj Zisek 1 « la violence des opprimés est toujours légitime — puisque leur statut même résulte d’une violence — mais jamais nécessaire : le choix de recourir ou non à la force contre l’ennemi relève strictement d’une considération stratégique. » Par ailleurs, la décroissance c’est d’abord une rupture culturelle, qui conteste une culture soutenue par la majorité des gens, nous préfèrerions plutôt que le peuple recourt au luddisme pour s’opposer à des techniques qui domestiquent et détruisent le monde.

Nous arrivons au coeur du sujet l’attaque du système par le peuple. Il y aurait beaucoup à dire sur ce qu’on entend par « peuple ». S’agit-il de cette agrégation d’individus tous séparés et domestiqués par la technique, la TV, les automobiles et la réorganisation de l’espace qu’elles ont entrainée ? Dans ce cas, il y aurait peu à attendre de celui-ci, ce n’est plus un peuple, mais une somme d’individus. Pour la remise en cause du productivisme il serait nécessaire que se crée un « peuple », c’est à dire une réunion d’individus pour exiger l’arrêt de certaines productions dangereuses à la société et à la biosphère, et la réhabilitation du collectif. Dans les GIlets Jaunes ce qu’il faut en retenir c’est justement cette recréation d’un peuple, préalable à l’action politique. Ils n’ont pas recouru à des organisations, mais se sont lancés dans l’action qui est le préalable à l’organisation et non l’inverse. Mais si la forme est là, le contenu antiproductiviste tarde à émerger…

Que peut faire la décroissance ? Tout d’abord rappeler que la décroissance, c’est celle de son empreinte biosphérique, et qu’elle ne peut être réalisée sans un arrêt du productivisme et d’activités productives mettant en péril la biosphère : nucléaire, automobile, aéronautique, agriculture productiviste, etc. Elle interpelle donc d’abord le secteur de la production, mais arrêter ces activités sous-entendrait un bouleversement social radical et nous ne voyons pour l’instant aucune demande en ce sens dans ce mouvement, ni aucun mouvement populaire pour le mettre en oeuvre. De plus, si l’on arrête des activités il faut être en mesure de répartir le travail entre tous et lancer d’autres productions -le tout dans une société autogérée- pour satisfaire les besoins de la société et ne pas détruire la nature. Pour l’instant, la décroissance n’a pas réussi à susciter un large mouvement pour remettre en cause le productivisme, c’est pour cela que beaucoup n’ont d’autres recours que de modifier leur façon de consommer : le refus de l’automobile, du crédit, de la TV, de répondre aux sollicitations de la publicité, de la numérisation du monde, etc., bref le « petit geste » quotidien et individualiste, et la « décolonisation de son imaginaire ». On en est là et encore loin des « Gilets Jaunes ».

---------------Notes et références

- Zlavoj Zisek, Le Monde diplomatique, novembre 2010, pour enfin sortir de la nasse.[↩]